- Paul Lamendin

- Tutoriels

- 6 likes

- 7318 vues

- 0 commentaires

Calculer ses besoins en eau de brassage

L'un des nombreux casse-têtes du brasseur amateur qui crée ses premières recettes en tout grain est le calcul des volumes d'eau nécessaires aux différentes étapes du brassage (empâtage, rinçage et ébullition notamment).

Si les logiciels permettent de les calculer facilement, de nombreux brasseurs aiment comprendre la logique derrière ces calculs automatisés.

Dans cet article, vous découvrirez :

- les étapes du brassage qui nécessitent l'utilisation d'eau ;

- les formules pour calculer la quantité nécessaire à l'empâtage, au rinçage et à l'ébullition ;

- des pistes pour réduire votre consommation d'eau potable, avec un zoom sur le brassage à l’eau de pluie.

L'eau dans la bière

L'importance de l'eau dans la bière

Une bière est constituée de 90 à 97 % d'eau, selon, entre autres, son degré d'alcool. C'est donc le principal ingrédient, mais aussi le plus facile à se procurer : il suffit généralement d’ouvrir le robinet.

Elle influe sur la couleur, les qualités nutritionnelles et les caractéristiques gustatives de la bière.

D'ailleurs, pendant des siècles, elle a conditionné le style de bière brassé :

- bière blonde, limpide et légère à Pilsen où l'eau est douce, pauvre en sels minéraux et avec un pH bas ;

- bière brune à Dublin où l'eau est dure, alcaline et avec un pH élevé.

Pendant longtemps, il était quasiment impossible de brasser une Guinness à Pilsen ou une Pils à Dublin ! Depuis la fin du 19ᵉ siècle, avec le développement des méthodes de traitement de l'eau, les différences sont moins marquées, surtout sur des petits volumes.

Quand utilise-t-on de l'eau dans le brassage de bière ?

On estime que pour un brasseur amateur, il faut entre 7 et 10 litres d'eau pour produire 1 litre de bière (contre environ 5 litres pour un brasseur professionnel). Ce chiffre monte à 298 litres d'eau par litre de bière si on prend en compte la production de l'orge, et surtout son maltage1.

Cette « empreinte eau » reste toutefois inférieure à celle du vin ou des spiritueux.

En outre, d'après le syndicat Brasseurs de France, la consommation d'eau des brasseries a baissé de 40 % depuis plus de 20 ans.

L'eau est donc omniprésente avant, pendant et après le brassage :

- pour nettoyer le matériel,

- à l'empâtage,

- lors du rinçage des drèches,

- avant l'ébullition.

À noter qu'une grande quantité d'eau est perdue tout au long du processus : par évaporation, absorption, fuite, lors des soutirages successifs ou à cause d'un matériel qui ne permet pas de récupérer tout le moût lors du passage d'une cuve à une autre.

Ces pertes, pouvant s'élever à plusieurs litres, sont à considérer dans vos calculs.

Bon à savoir :

De nombreux brasseurs amateurs comme professionnels cherchent à réduire leur consommation d'eau potable.

Les industriels sont capables de réaliser d'énormes investissements pour optimiser leur ligne de production ou retraiter l'eau. Ainsi, des géants comme Heineken ou Kronenbourg parviennent désormais à utiliser moins de 4 litres d'eau par litre de bière.

De tels investissements ne sont pas envisageables pour un brasseur amateur, qui peut cependant agir facilement sur deux étapes : le nettoyage et le refroidissement.

Par exemple, vous pouvez :

- Récupérer l'eau utilisée pour le refroidissement du moût pour vos prochains brassins ou pour nettoyer votre matériel. Vous pouvez aussi refroidir à l'eau de pluie (voir encadré en fin d'article).

- Pour les microbrasseries ou les brasseurs amateurs brassant très régulièrement, il est recommandé de privilégier les fûts aux bouteilles. Cela réduit la production d'emballage et les besoins en nettoyage des contenants.

- Préférer le brossage des cuves plutôt que le nettoyage au jet haute pression.

- Choisir un refroidisseur efficace. Par exemple, un refroidisseur à contre-courant permet de refroidir le moût 4 fois plus rapidement qu'un refroidisseur en acier inoxydable et 2 fois plus rapidement qu'un refroidisseur à plaque.

- Utiliser un rince-bouteille, comme l'Avinator, pour rincer vos bouteilles avant de les remplir.

- Favoriser les pellets de houblon aux fleurs, qui absorbent plus d'eau (1,5 litre de moût par 100 g de houblon contre 0,6 pour les pellets).

Certains brasseurs amateurs terminent également le refroidissement du moût au réfrigérateur pendant plusieurs heures avant d'ensemencer les levures.

Calculer les volumes

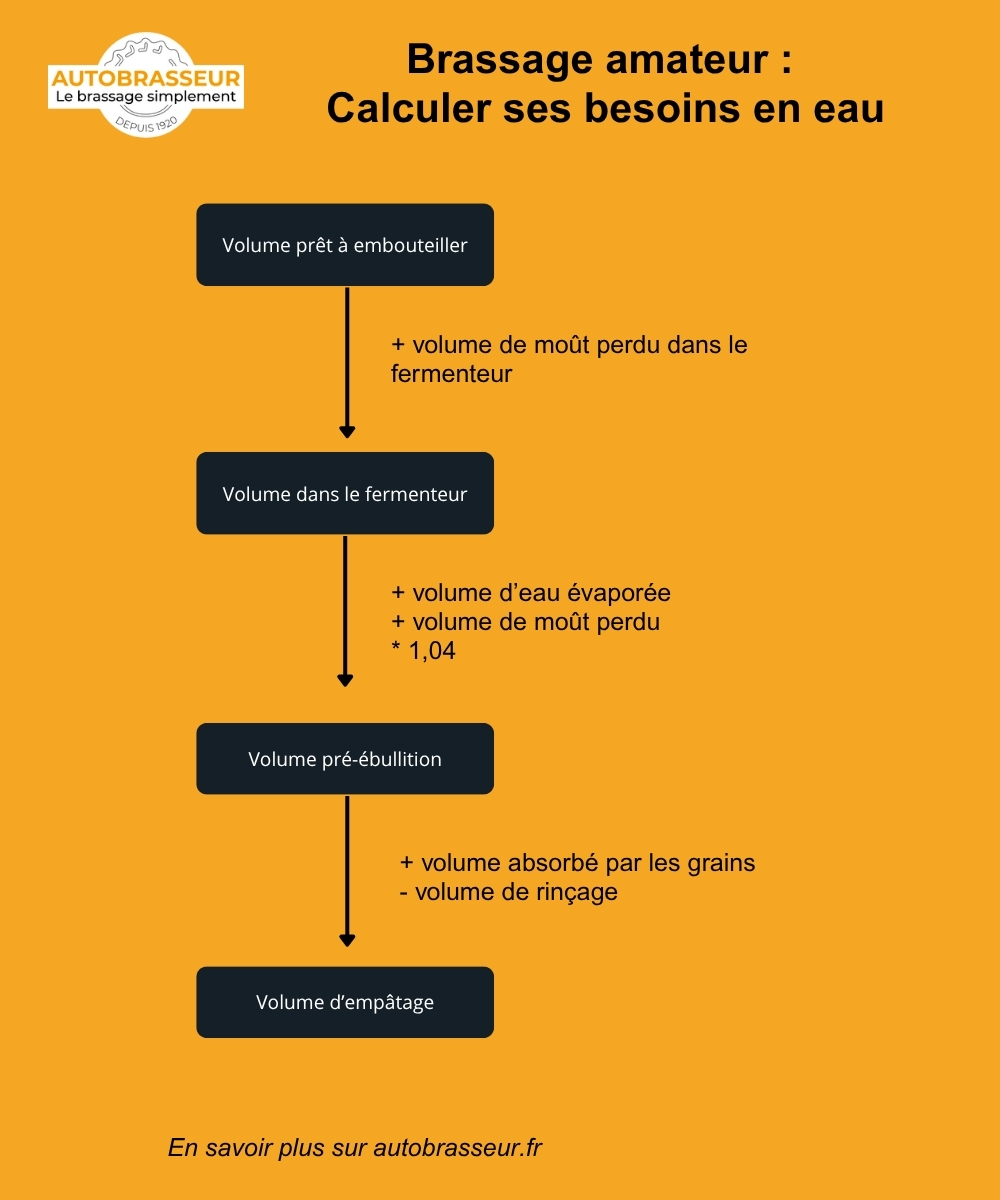

Pour calculer les différents volumes d'eau de brassage, il est conseillé de partir du volume de moût que vous souhaitez verser dans le fermenteur, puis de remonter les étapes une par une.

C'est cette logique que nous suivons dans cet article.

Bon à savoir :

Les formules présentées ici sont des formules génériques, qu'il conviendra d'adapter à votre équipement, votre style de brassage (brassage en sac (BIAB), en chauffe directe, par infusion…), à votre expérience et vos préférences personnelles.

Volume pré-ébullition

L'ébullition est l'étape qui engendre le plus de gaspillage d'eau, à cause de l'évaporation et des pertes occasionnées par le transfert dans le fermenteur après refroidissement.

Les pertes par évaporation dépendent de la source de chaleur, de la température de chauffe, de la géométrie de la cuve et des conditions environnementales (température extérieure, altitude…) pendant l'ébullition. Elles peuvent ainsi varier de 8 à 20 % par heure. Pour la plupart des brasseurs amateurs, elles se situent entre 10 et 13 % par heure.

Le volume d'eau évaporé peut se mesurer lors d'une session de brassage. Il vous suffit alors de mesurer la quantité d'eau initiale et celle en fin d'ébullition, puis de diviser ce chiffre par la durée de l'ébullition.

Dans votre calcul, vous devez aussi ajouter les pertes liées au transfert entre la cuve d'ébullition et le fermenteur, ainsi que la quantité de moût qui restera dans le fermenteur. Il s'agit généralement du moût qui se situe en dessous du robinet et qui contient tous les dépôts de protéines ou de levures mortes.

Autre type de perte, assez difficile à calculer : l'absorption du moût par le houblon. Celle-ci varie selon le type de houblon (cônes ou pellets), la quantité de houblon infusé et la technique de houblonnage.

La formule à utiliser est donc :

Volume pré-ébullition = (Volume brassin + Volume de pertes + Volume d’évaporation) * 1,04

Ici, le volume du brassin correspond au volume qui sera versé dans le fermenteur. Le coefficient multiplicateur de 1,04 vient compenser les 4 % de perte de masse de l'eau lors du refroidissement.

Bon à savoir :

Assurez-vous que votre volume d'eau pré-ébullition soit strictement inférieur à la capacité maximale de votre matériel pour éviter tout risque de débordement.

Par exemple, avec une cuve de 33 litres, vous ne devrez pas dépasser les 30 litres avant ébullition.

Généralement, une marge de 3-4 litres est suffisante. Toutefois, certaines cuves sont réputées générer une ébullition vigoureuse. Il vous faudra alors une marge plus importante, quitte à rajouter de l'eau une fois l'ébullition calmée.

Volume d'eau de rinçage

Comme l'ébullition, le rinçage est source de pertes. Ici, elles sont liées à l'absorption de l'eau par les grains de céréales.

Le volume d’eau absorbé varie en fonction du type de céréales et de la finesse de la mouture, mais se situe habituellement entre 0,6 et 1L/kg de céréales.

La formule à utiliser est la suivante :

Volume de rinçage = Volume pré-ébullition - Volume empâtage - Rétention d'eau par les grains

Pour faciliter les calculs, on peut considérer que 1 kilo de céréale retient 1 litre d'eau. La formule devient donc :

Volume de rinçage = Volume pré-ébullition - Masse de malt * (ratio d'empâtage -1).

Ce volume de rinçage est une estimation. En pratique, il est préférable de prévoir une quantité légèrement plus importante. Vous pouvez (et devez) arrêter de rincer quand le volume de pré-ébullition est atteint.

Volume d'eau d'empâtage

Le volume d’empâtage est assez facile à calculer. Pour le calculer, il faut considérer :

- la quantité de malt (en kilos) utilisé,

- le ratio d'empâtage,

- l'espace mort de votre cuve.

L'espace mort de la cuve désigne l'espace libre entre le fond du panier à grain et celui de la cuve. Ce volume n’est pas perdu, mais l’eau qui y est présente n’est pas en contact avec le malt. Il peut correspondre à plusieurs litres, et doit donc être ajouté au volume calculé précédemment.

Par exemple, pour un Grainfather G30, il est de 3,5 litres, et d'environ 8 litres pour une cuve Klatstein XXL de 50 litres.

Cela donne donc la formule suivante :

Volume d’empâtage (L) = quantité de céréales (kg) * ratio (L/kg) + volume espace mort (L)

Bon à savoir :

Le ratio d'empâtage désigne la quantité d'eau utilisée par rapport à la quantité de malt.

C'est une donnée importante, influant sur l'efficacité de l'extraction des sucres, la qualité du moût, et, par conséquent, les caractéristiques de la bière produite.

En général, il est compris entre 2 et 3,5 L/kg, mais un ratio de trois est généralement conseillé pour débuter et faciliter les calculs. Ainsi, pour 5 kilos de malt, il vous faudra 15 litres d’eau.

Ce ratio est important, car il détermine la concentration des enzymes et leur capacité à produire des sucres fermentescibles et non fermentescibles. Si la maische est trop épaisse, les céréales sont très concentrées dans votre moût, pouvant gêner l’extraction des sucres. À l'inverse, si elle est trop diluée, la saccharification peut nécessiter plus de temps pour être complète.

Nous vous conseillons de faire des essais avec différents ratios pour vous aider à mettre au point la méthode d'empâtage la plus adaptée à votre matériel.

Quelle eau est-il préférable d'utiliser ?

Pour vos brassins, vous avez le choix entre trois types d'eau :

- L'eau du robinet : la plus accessible et la moins coûteuse, mais de qualité inégale selon les régions.

- L'eau de source, qu'on trouve dans les commerces. Plus coûteuse et plus polluante que l'eau du robinet, elle a l'avantage d'être plus stable.

- L'eau de pluie, qui a l'avantage d'être gratuite, mais qui peut être polluée.

L'eau du robinet est donc à privilégier. Si elle n'est vraiment pas adaptée au brassage de bière, l'eau de source peut être envisagée. Optez alors pour des grands contenants, afin de limiter la production de plastique.

Zoom sur le brassage à l'eau de pluie

Si le brassage à l'eau de pluie est la méthode historique, elle est aujourd'hui déconseillée pour les particuliers.

En effet, l’eau de pluie n'est pas considérée comme potable, en plus d'être acide, pauvre en sels minéraux, et plus ou moins polluée.

De plus, sa composition est inégale en fonction des pollutions atmosphériques, qui sont fluctuantes.

Le stockage peut également être source de contamination si la cuve n'est pas parfaitement hermétique ou opaque.

Avant de l'utiliser dans vos brassins maison ou pour nettoyer votre matériel, il vous faudra donc la traiter et l'enrichir, ce qui peut s'avérer complexe et coûteux.

Si vous souhaitez réduire votre consommation d'eau potable, le plus simple est d'utiliser l'eau de pluie pour refroidir votre moût.

Calculer ses besoins en eau de brassage peut se faire avec une série de formules, plus ou moins complexes, qui doivent toujours partir du volume embouteillé cible. Les résultats restent toutefois théoriques et imprécis, car de nombreux paramètres sont difficilement mesurables pour des brasseurs amateurs.

Ils constituent néanmoins une base intéressante pour créer vos premières recettes, que vous pourrez toujours ajuster en expérimentant.

Sources

1 Donnée fournie par l'ONG Waterfootprint

Source des formules : wiki BrassageAmateur.com

Crédit photo : Ian Talmacs

Commentaires (0)